Die heutige Grabstätte stammt von 1959

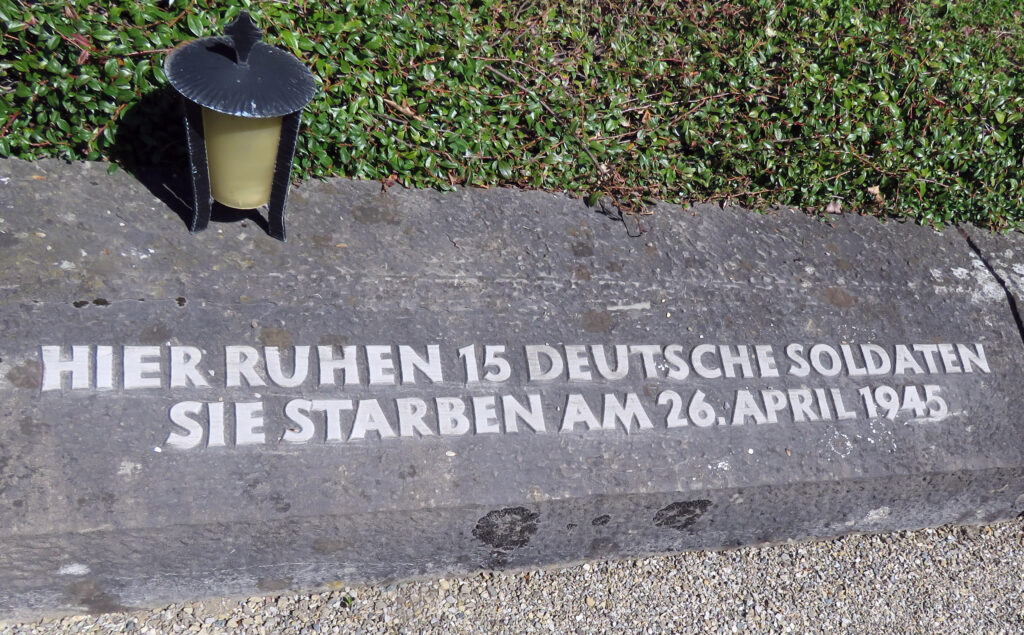

Diepoldshofen – Heimatforscher Artur Angst (1914 – 1992) befasst sich in seiner Ausarbeitung von 1982 auch mit der Errichtung der heutigen Grabstätte. Hier ruhen 15 deutsche Soldaten, die am Nachmittag des 26. April 1945 im Wald zwischen Diepoldshofen und Bauhofen hingerichtet worden waren – zwei Tage vor dem örtlichen Kriegsende. Die Zwischentitel im Artikel wurden von der Redaktion der Bildschirmzeitung eingefügt. Hier Teil 4 unserer Serie, die wir in der Bildschirmzeitung am 22. April begonnen haben:

Später (nach der Errichtung der ersten Grabstätte 1945 durch örtliche Initiative; Anm. d. DBSZ-Red.) nahm der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge das Soldatengrab in seine Obhut. In Zusammenarbeit mit ihm wurde die Anlage 1959 erneuert und schließlich mit Unterstützung durch die Stadt Leutkirch, die Ortschaft Diepoldshofen (damals eine selbständige Gemeinde; Anm. d. DBSZ-Red.) und die dortige Kriegerkameradschaft so gestaltet, wie sie sich heute darbietet. Cotoneastergrün deckt die Grabfläche, in deren Mitte ein schlichtes, doch eindrucksvolles Steinkreuz14 steht, von zwei Zuckerhutfichten flankiert. Auf der halbmeterbreiten Grabeinfassung aus Stein ist zu lesen: „Hier ruhen 15 deutsche Soldaten“ sowie Namen und Geburtsjahre der sieben identifizierten Toten. Keine Umzäunung begrenzt die Grabstätte. Nach vorn freier Rasen bis zum nahe vorbeiführenden Weg. Links und rechts und hinter dem Grabgeviert etwas abgesetzt sind Bäumchen und Sträucher gepflanzt, eine Sitzbank lädt zum nachdenklichen Verweilen, im Hintergrund steigt schützend der Wald mit Gebüsch und Bäumen über dem stillen Platz in die Höhe.

Nicht weit davon kann man heute noch die Stelle ausmachen, wo die fünfzehn Soldaten ihr Leben lassen mussten. Links der Gedenkstätte führt in nördlicher Richtung ein leicht ansteigender Fahrweg in den Wald hinauf. Nach etwa zweihundert Metern sind an fünf Bäumen in Mannshöhe noch Einschlagstellen von Gewehrkugeln zu sehen, stumme Zeugen der peitschenden Schüsse des Hinrichtungskommandos, das am 26. April 1945 hier sein schauriges Werk vollbringen musste.

Käthe Eberle, Theresia Gößwein, Emma Bank

Die Grabpflege besorgte zuerst Frau Käthe Eberle, später dann im Auftrag der Gemeinde Frau Theresia Gößwein. Als diese schließlich altershalber das nicht mehr machen konnte, übernahm es wieder Frau Käthe Eberle, für die Grabstätte zu sorgen, danach Frau Emma Bank. Dank dieser Pflege zeigt sich das Grab stets in einem würdigen Zustand.

Mutter Krüger schickte Kranzgebinde

Vereinzelt haben auch Angehörige der Toten deren letzten Ruheplatz aufgesucht. Eine erste Beobachtung dieser Art fällt noch in die Fünfziger-Jahre. Ein Mann und eine Frau waren auf einem Motorrad an die Grabstätte gekommen. Als sie davor standen, habe die Frau zu ihrem Begleiter gesagt, hier liege ihr Bruder begraben. Nicht ausgeschlossen, dass es sich um die Schwester des Heinrich Wolange gehandelt hat. Ein andermal kam eine Familie, die einen kleinen Geldbetrag für die Grabpflege spendete. Die Mutter von Heinz Krüger, einem der identifizierten Toten, schickte aus der Ostzone mehrere Jahre lang auf Allerseelen ein kleines Kranzgebinde für das Grab ihres Sohnes. Frau Eberle weiß aus einem Brief von Frau Krüger zu berichten, dass diese ihren Sohn Heinz, der von der Truppe desertiert war, ein Jahr lang auf dem Dachboden ihres Hauses versteckt gehalten habe, ehe er von der Militärpolizei abgeholt worden sei. Frau Krüger habe auch um ein Grabfoto gebeten. Ein diesbezüglicher Brief, mit dem Frau Eberle dieser Bitte entsprach, sei mit dem Vermerk zurückgekommen: Adressat in Haft. Drei Jahre lang seien dann keine Sendungen auf Allerseelen von Frau Krüger eingetroffen. Danach hätten sie wieder begonnen. Schließlich sei eines Tages ein Auto mit einem Herrn und einer siebzig- bis achtzigjährigen Dame angekommen und zum Grab gefahren. Die Dame sei Frau Krüger gewesen. Seit diesem Besuch aber habe sie nichts mehr geschickt. Wahrscheinlich sei sie inzwischen gestorben.

Während der Sommermonate besuchten öfter auch sonstige Fremde die Grabstätte. Einmal kam, erinnert sich Frau Bank, ein Franzose „mit viel Lametta auf den Schulterklappen.“ Er habe vor dem Grab gekniet und gebetet. Öfter sei auch der evangelische Pfarrer Kraft18 von Neutrauchburg mit Kurgästen zum Grabe gekommen.19

Fortsetzung folgt

Fußnoten

14) Das ursprüngliche Holzkreuz steht heute (1982; Anm. d. Red.) auf dem Friedhof von Diepoldshofen am Grab des polnischen Fremdarbeiters Heinrich Kajewski, der, 1922 geboren, während des Krieges in Diepoldshofen als landwirtschaftlicher Arbeiter eingesetzt war und sich 1943 erhängte (Auskunft der Ortschaftsverwaltung Diepoldshofen).

Die Fußnoten 15 bis 17 beziehen sich auf Textabschnitte, die wir in Folge 5 veröffentlichen.

18) Am 24.4.1970 erschien in der „Schwäbischen Zeitung“ (Isnyer Chronik) noch ein Artikel von Pfarrer Kraft: „15 deutsche Soldaten bei Diepoldshofen hingerichtet“. Zu diesen Ausführungen siehe die folgende Anmerkung 19.

19) Von Gedenkfeiern an der Grabstätte berichtet ein Artikel des Pfarrers Kraft in der „Schwäbischen Zeitung“ (Isnyer Chronik) vom 24.4.1970. Es heißt da: „Schon zweimal fand am Gedächtnismal bei Diepoldshofen am Nachmittag des Volkstrauertages eine Gedenkfeier statt unter Teilnahme der Bevölkerung und einer Gruppe von Kurpatienten aus Neutrauchburg. Im Jahre 1969 wirkte der vereinigte evangelische Posaunenchor Leutkirch-Bad Wurzach mit.“ Zum 26. April 1970 – der 25-jährigen Wiederkehr der Erschießung – wurde in obigem Artikel zu einer Gedenkfeier um 14.00 Uhr eingeladen, bei der wiederum der evangelische Posaunenchor Leutkirch-Wurzach beteiligt war. Die übrigen Ausführungen von Pfarrer Kraft zu den Vorgängen in Diepoldshofen im April 1945 sind mit Ausnahme der Fakten, die zum Schicksal des Heinz Krüger erwähnt werden, großenteils ohne rechte Kenntnis der Tatsachen geschrieben und ergehen sich teilweise in erstaunlich naiven oder unzutreffenden Behauptungen(z. B.: „Da fiel es jemand ein, den Befehl zu geben, diese 15 Soldaten schnell noch zu erschießen, bevor die Machthaber selbst ihr Gift schlucken mussten“ oder „Die Männer wurden mit Stacheldraht an Bäume gebunden“).

Folge 1 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 22. April unter dem Titel „Zu den Erschießungen am 26. April 1945“

Folge 2 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 23. April unter dem Titel „Von Waldkirch (Baden) zur Hinrichtung in Diepoldshofen“

Folge 3 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 24. April unter dem Titel „Als Otto Siebler Vollzug melden wollte, war keiner mehr da“