Friedhöfe als „Orte des Trostes“

Bergatreute – Über Bestattungskultur im Wandel hat kürzlich Dekanatsreferentin Karin Berhalter aus Wangen im Pfarrgemeindehaus Bergatreute gesprochen. Günter Brutscher berichtet:

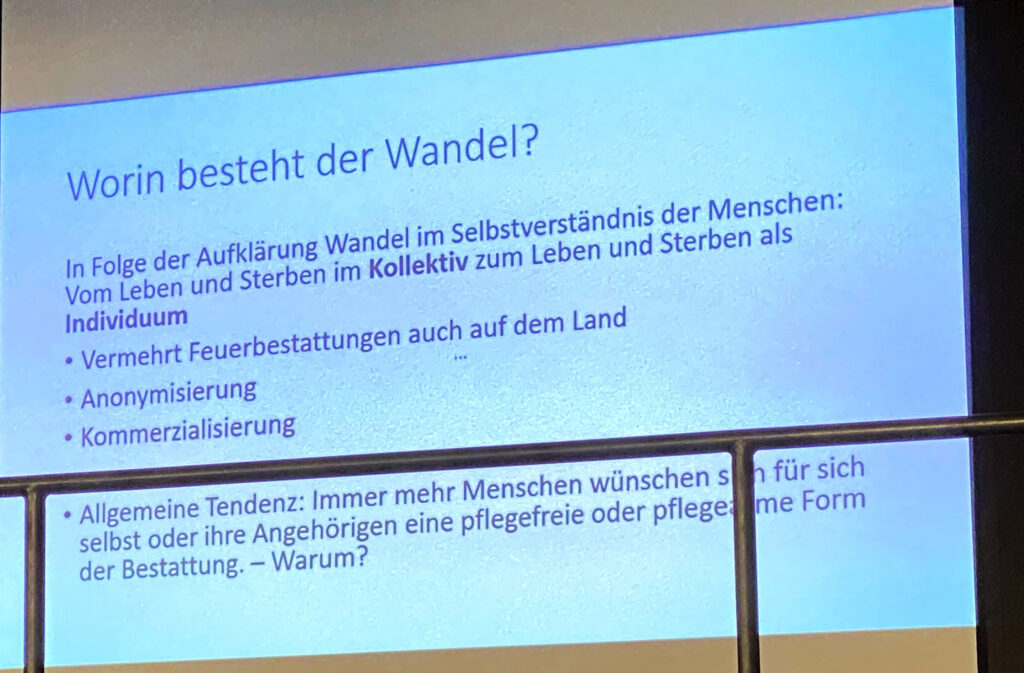

Die Thematik des Wandels in der Bestattungskultur hat nicht nur den Veranstalter des Vortragsabends, also den Erwachsenenbildungsausschuss der Seelsorgeeinheit Oberes Achtal, schon seit längerer Zeit beschäftigt. Allenthalben wird beobachtet, dass sich mit Sterben, Tod und Bestattung Änderungen ergeben, ja vielleicht sogar ein Wandel zu beobachten ist. Karin Berhalter ging nicht nur auf die aktuell zu beobachtenden Veränderungen ein, die sich etwa darin zeigen, dass immer mehr Urnenbegräbnisse statt den einstmals selbstverständlichen Erdbestattungen vorkommen. Auch der Ort der Bestattung, etwa in einem Friedwald wie der „Josefsruh“ in Wolfegg, ist immer häufiger nicht mehr der klassische Friedhof. Zudem, so wurde auch aus den Reihen der mehr als 40 Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung bedauert, wird Sterben und Bestattung immer häufiger anonymisiert, das heißt gar nicht mehr öffentlich gemacht.

Tote begraben, Trauernde trösten – das ist Christenpflicht

Karin Berhalter ging in ihrem Vortrag auch auf die Geschichte der Bestattungskultur ein. Zunächst machte sie, die viel Erfahrung in der Trauerpastoral hat, allerdings deutlich, dass Tote zu begraben und Trauernde zu trösten „genuine Aufgabe von gläubigen Christen ist und zu den Werken der Barmherzigkeit gehört“. Die Bestattung der Toten sei, so Berhalter, gar Ausdruck der Menschenwürde und ein Akt der Menschlichkeit.

In einem prägnanten Blick auf die Bestattungskultur in der Geschichte der Menschheit verwies sie darauf, dass die so genannte „Feuerbestattung“ mit der Aufklärung als Alternative zur Erdbestattung aufkam. Dabei sei die Verbrennung Verstorbener einstmals gar als „Zeichen gegen den christlichen Glauben an die Auferstehung der Toten“ propagiert worden. Tatsächlich gilt das Erdbegräbnis für die Kirche noch immer als „vorrangige und bevorzugte Form der Bestattung, weil damit die Würdigung des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes“ betont werde. Die Feuerbestattung ist im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) erlaubt und wird im kirchlichen Rechtsbuch CIC aus dem Jahre 1983 im Canon 1176 § 3 eigens erwähnt. Übersetzt heißt es dort: „Nachdrücklich empfiehlt die Kirche, dass die fromme Gewohnheit beibehalten wird, den Leichnam Verstorbener zu beerdigen; sie verbietet indessen die Feuerbestattung nicht, es sei denn, sie ist aus Gründen gewählt worden, die der christlichen Glaubenslehre widersprechen.“

In der Folge ging Berhalter, die vielen Menschen auch als Autorin und Sprecherin der Morgengedanken im Südwestrundfunk bekannt ist, auf die vielfältigen Gründe des feststellbaren Wandels in der Bestattungskultur ein. So wünschten immer mehr Menschen pflegefreie oder pflegearme Formen der Bestattung, um die Pflege nicht den Nachkommen zuzumuten. Kostenfragen, Fragen der Mobilität, aber auch ein „Wandel in der geistigen Kultur“, den Berhalter mit den Stichworten Naturalismus, Spiritualismus oder auch Rückzug ins Private andeutete, seien ebenso feststellbar, wie manche „Friedhofsordnungswut“, die individuelle Wünsche nicht immer ermöglichten.

„Friedhöfe sind ein Schatz“

In diesem Zusammenhang empfahl die Diplomtheologin, dass die Friedhöfe doch als „Schatz“ in den Gemeinden wahrgenommen werden sollten und Individualität, soweit diese auch von den gesetzlichen Vorgaben, die in Baden-Württemberg relativ klar geregelt sind, möglich ist, eröffnet werden sollte.

Die „Kultur des Gedenkens“ pflegen

Schließlich ging sie auch ganz konkret darauf ein, wie neue Grabformen wie Rasengräber, einheitlich gestaltete Urnenfelder oder kleinere Parzellierungen von Erdgräbern, wie diese schon vielfach auf Friedhöfen zu beobachten sind, weiterhin eingerichtet werden sollten. Bei all dem, so Berhalter, sei es wichtig, dass die Bestattung auch eine „Kultur des Gedenkens“ an die Verstorbenen möglich machen sollte. So soll gegen das Vergessenwerden der Name der Verstorbenen genannt werden, es sollte die Möglichkeit bestehen, mit Blumen, Kerzen, Weihwasser oder anderen Formen des Ausdrucks der Trauer und des Gedenkens die Verstorbenen in der Erinnerung zu halten. Dabei schlug Berhalter auch vor, dass es nicht nur für Beerdigung einen würdigen Ritus geben solle, sondern auch für die nach Jahren anstehende Grabauflösung.

Die Beziehung zu den Verstorbenen

Zum Schluss ihrer Ausführungen, mit denen die Referentin viele Fragen beantworten, vielleicht sogar Gewissensnöte aufheben konnte, gab sie nochmals ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die „Gestaltung des Abschieds und die Erinnerung an die Verstorbenen hilft, den Verlust Schritt für Schritt zu begreifen und ins Leben zu integrieren, denn“, so Karin Berhalter weiter, „der Tod beendet zwar ein Leben, nicht aber die Beziehung zu den Verstorbenen“. So könnten Friedhöfe „Orte des Trostes“ werden.

Günter Brutscher