Die Tragödie, die sich hinter dem einen Satz verbirgt

Bad Waldsee – Es ist nur ein stichwortartiger Tagebucheintrag. „2 Häftlinge (KZ) erschossen von Offiz.“ So steht es in Ernst Frickers Notizbuch aus dem Jahre 1945. Dahinter verbirgt sich eine Tragödie. Sie ist Gegenstand der Ausstellung „Freiheit – so nah, so fern“, die am 30. März im Bad Waldseer Kornhaus um 11.00 Uhr eröffnet wird (geht bis 27. April).

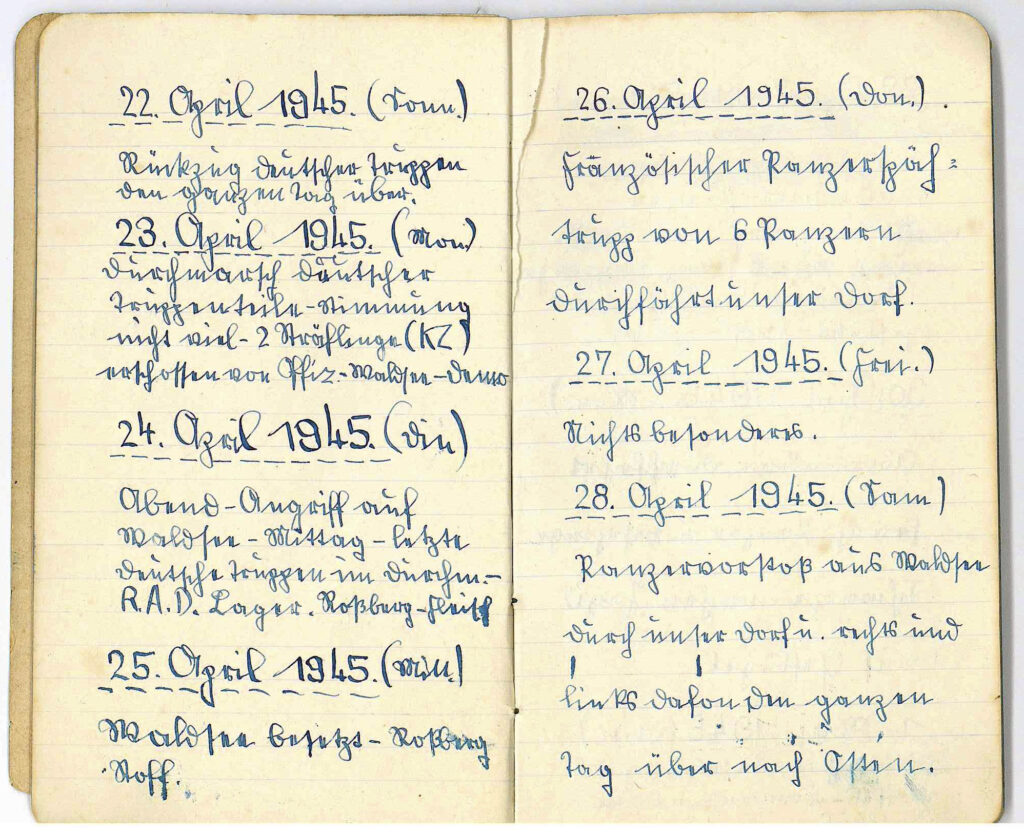

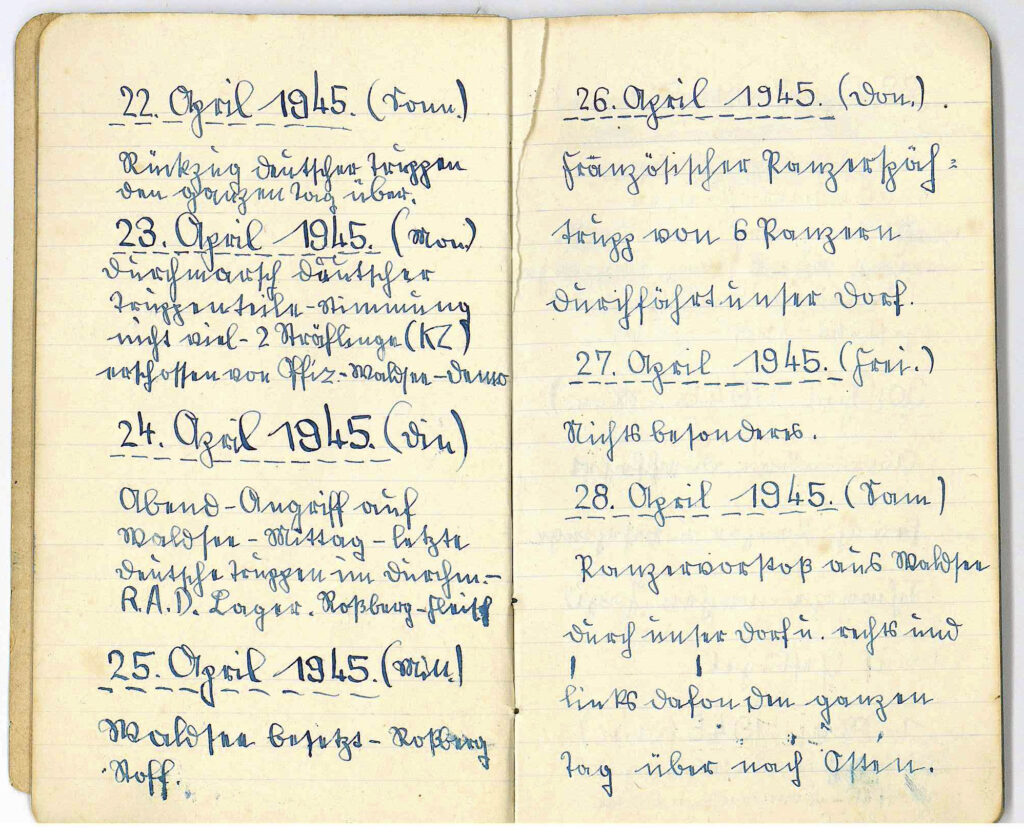

Das Notizbuch des damals knapp 16-jährigen Ernst Fricker. Unter dem 23. April heißt es: “erschossen von Offiz.” Auf das Notizbuch gehen wir unten en detail ein. Repro: StABW

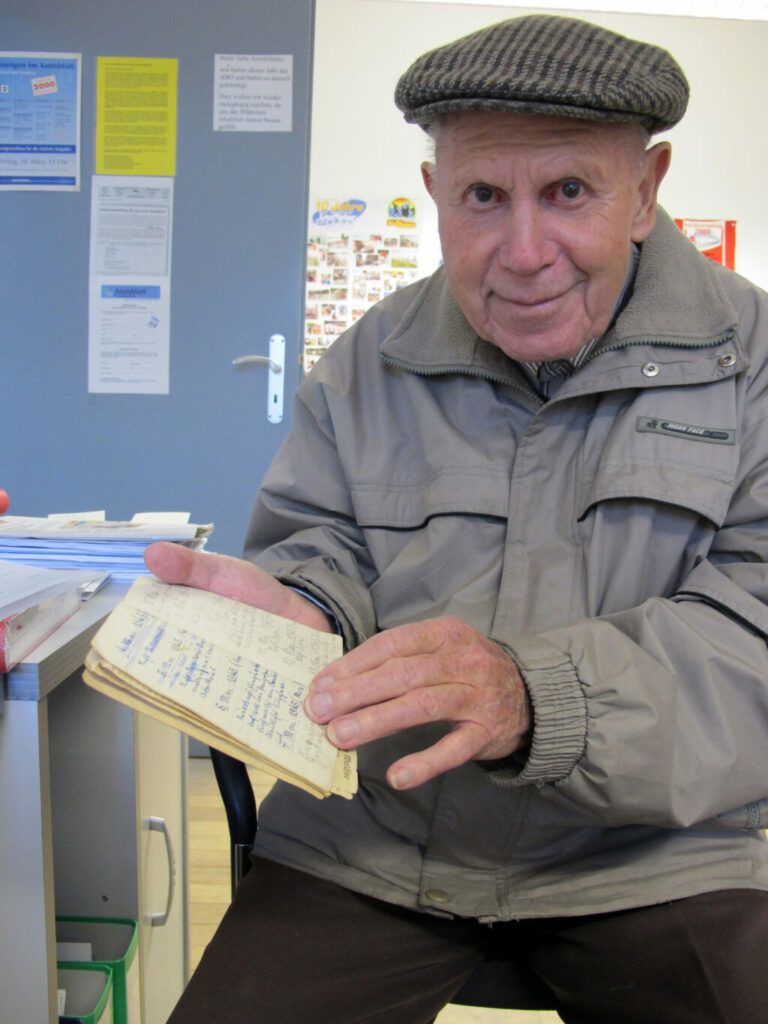

Beim Volkstrauertag des Jahres 2013 sprach Bad Waldsees Stadtarchivar Michael Barczyk über die Konzentrationslager auf der Schwäbischen Alb und den im April 1945 durch Oberschwaben gehenden Todesmarsch, mit dem die NS-Machthaber am Ende des Dritten Reiches die Häftlinge gewaltsam Richtung Osten trieben. Wenige Tage nach der Rede Barczyks, am 8. Dezember 2013, betrat Ernst Fricker, damals 84 Jahre alt, die Redaktion des Amtsblattes und zeigte ein kleines schwarzes Notizbuch. Als Sechzehnjähriger hatte er im April 45 Tagebuch geführt. „2 Häftlinge (KZ) erschossen von Offiz.“ steht da unter dem 23. April. Ein lakonischer Eintrag, hinter dem sich tragisches Geschehen verbirgt.

Amtsblatt-Redakteur Gerhard Reischmann stellte nach dem Besuch Frickers intensive Recherchen an, hat am 29. Dezember 2013 einen Erinnerungsfrühschoppen im „Rad“ in Mittelurbach veranstaltet und viele weitere Gespräche mit Zeitzeugen geführt, namentlich mit Alois Fricker, dem Bruder von Ernst, mit Anna Krattenmacher (geb. Fiegel), Hedwig Hohl, Helga Heinzelmann (geb. Gregg), Anni Kübler (geb. Nothhelfer), Maria Bausinger (geb. Knitz), Franz Spehn, Ottmar Oberhofer, Franz Schmid und Franz Knitz (Enkel des zur Zeit der Geschehnisse amtierenden Unterurbacher Bürgermeisters). Die meisten dieser Zeitzeugen sind nicht mehr am Leben.

Am 12. Dezember 2013 erschien im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee der nachstehend wiedergegebene Artikel (Text und die meisten der Fotos: Gerhard Reischmann). Zum Gedenktag „8. Mai“ des Jahres 2014 bereitete Reischmann den noch einmal vertieften Sachverhalt in einer 3-seitigen Dokumentation auf (Amtsblatt vom 8. 5. 2014, Seiten 10, 11 und 12), denen noch nachträgliche Erkenntnisse folgten (Amtsblatt vom 15. Mai 2014, S. 9, und vom 5. Juni 2014, S. 9). Diese im Amtsblatt im Mai / Juni 2014 veröffentlichte Dokumentation haben wir hier unter „Downloads“ als herabladbare PDF hinterlegt.

Bitte beachten: Die Altersangaben der Befragten beziehen sich auf das Jahr 2013.

Nachstehend die Veröffentlichung im Amtsblatt am 12. Dezember 2013:

Ernst Fricker am 8. Dezember 2013 in der Redaktion des Amtsblattes. In Händen hält er sein Notizbuch von 1945. Foto: Gerhard Reischmann

Bericht im Amtsblatt vom 12. Dezember 2013

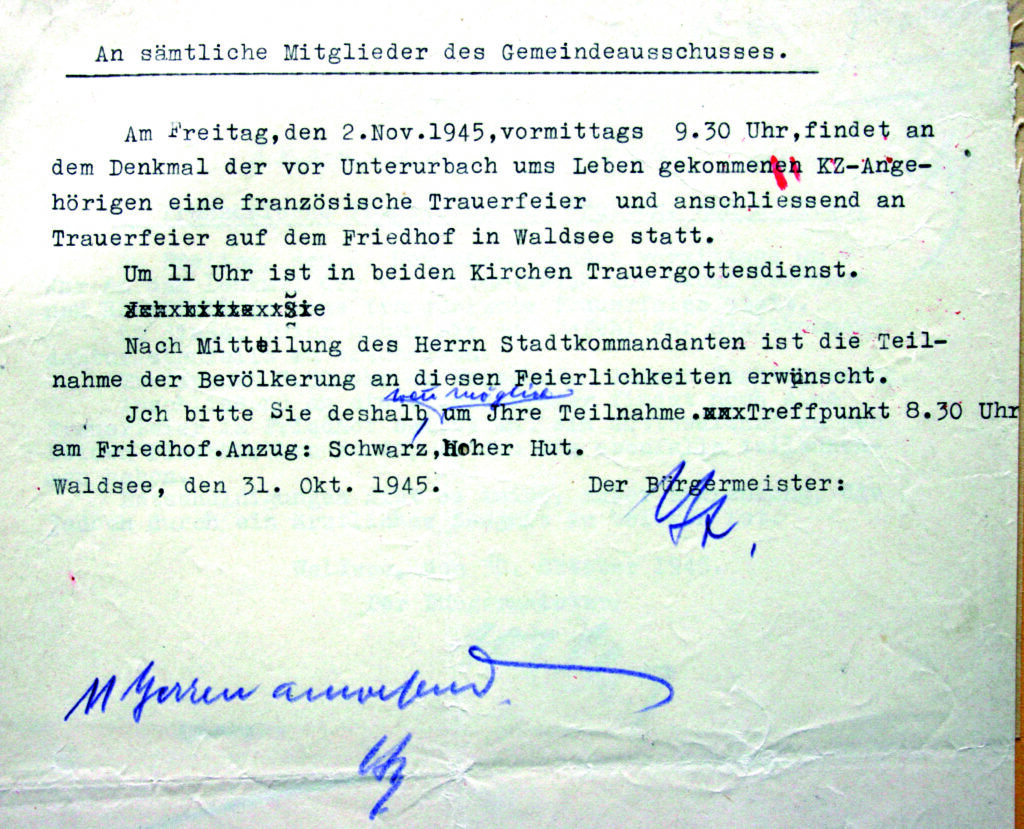

Die Rede von Stadtarchivar Michael Barczyk am Volkstrauertag 2013, in der er verdienstvollerweise an den Fall der beiden gegen Kriegsende bei Unterurbach ermordeten Franzosen erinnerte (siehe Amtsblatt vom 21. November, S. 3: Dokumentation der Ansprache), hat weitere Erkenntnisse ausgelöst. Nach Befragung dreier Zeitzeugen und Sichtung der entsprechenden Unterlagen im Mittelurbacher Rathaus ist Folgendes weitgehend gesichert: Die zwei am Montag, 23. April 1945, an der Bahnunterführung bei Unterurbach links des Urbachs von deutschen Uniformierten ermordeten Franzosen sind dort zunächst liegen gelassen worden und – ziemlich sicher noch vor dem Einmarsch der Franzosen (in Mittelurbach war ein Spähvorstoß der Franzosen am Donnerstag, 26. April, und der Durchmarsch am Samstag, 28. April) – an Ort und Stelle von Urbacher Bürgern beerdigt worden. 1948 wurden die beiden Toten exhumiert und nach Frankreich überführt. Am 2. November 1945 hatte es an der Stelle der Ermordung und anschließend auf dem Waldseer Friedhof sowie in beiden Kirchen eine Trauerfeier gegeben; die Aufforderung durch Bürgermeister Real zur Teilnahme („Anzug: schwarz, hoher Hut“), gerichtet an die Mitglieder des Gemeindeausschusses, ist im Stadtarchiv vorhanden und als Repro hier in diesem Artikel abgebildet. Die Gemeinde Unterurbach (so der damalige Gemeindename) errichtete an der Stelle der Ermordung ein Grabmal mit geschmiedetem Kreuz, das bis ca. 1958, bis zum Bau des Viaduktes, dort stehen blieb.

Mit 15 am Westwall

Ernst Fricker, damals knapp 16 Jahre alt (geb. 20. Mai 1929) und nach wenigen Wochen einer paramilitärischen Ausbildung an MG und Panzerfaust auf der Veitsburg in Ravensburg im April 45 wieder zu Hause („auf Abruf, um am Endsieg teilzunehmen“, wie ihm ein Ausbildungsoffizier im März 45 allen Ernstes gesagt hatte), hatte in den Tagen vor und über den Einmarsch Tagebuch geführt. Zuvor, im Herbst 44, war der Fünfzehneinhalbjährige für sechs Wochen in der Nähe von Kehl am Westwall zum Schanzen eingesetzt gewesen (auf Betreiben eines HJ-Führers). Dort hatte er einige Tieffliegerangriffe erlebt („Wir sprangen in Gruben und hielten den Spaten über den Kopf“). Der Jugendliche war also militärisch sensibilisiert und einigermaßen beurteilungsfähig. Und er hatte sein Ohr bei den Leuten, wusste, was im Dorf gesprochen wurde. Was er damals Tag für Tag in einem Heft notierte und nun, nach bald 70 Jahren, auch mündlich überliefert (Gespräch mit dem Amtsblatt am 8. 12. 2013), stützt sich vor allem auf das, was die Unterurbacher in jenen Tagen und Wochen des „Umsturzes“ berichteten.

Laut Ernst Fricker waren 30 oder 40 KZ-Häftlinge – ihr Todesmarsch war vom Lager Dautmergen auf der Schwäbischen Alb ausgegangen – am Sonntag, 22. April, durch Waldsee getrieben worden. Er meint, dass manche der Waldseer Bürger sich der Häftlinge erbarmt und ihnen etwas zugesteckt hätten – zumal die Bewachung schwach gewesen sei. Die meisten der Häftlinge seien weiter Richtung Haisterkirch marschiert, drei oder vier hätten sich aber absetzen können.

Die Flüchtigen haben sich in der Nacht wohl in „Adlers Wäldele“ (oberhalb der heutigen Reithalle) aufgehalten – eine Vermutung, die auch Ortsvorsteher Franz Spehn so von seinem Vater überliefert bekommen hat. Am Montagmorgen haben sich laut Fricker drei der Häftlinge am Urbach aufgehalten, wohl um sich zu waschen und um etwas zu trinken. Da sei ein „deutscher Jeep“ (vermutlich ein Kübelwagen) mit, wie Fricker sagt, „zwei Offizieren“ hergefahren. Zufall oder aufgrund eines Hinweises oder infolge einer systematischen Suche? Das lässt sich kaum noch rekonstruieren. Einer der Häftlinge, der jenseits des Baches war, habe flüchten können, die beiden anderen aber seien dem Ruf der Uniformierten gefolgt und an das Militärfahrzeug hingegangen, worauf sie an Ort und Stelle erschossen wurden. Die Täter hätten die Toten einfach liegen gelassen und seien weitergefahren, weiß Fricker vom Hörensagen.

Schokolade geholt

An jenem Montagmorgen ging die damals 13-jährige Maria Knitz (heute Bausinger; geb. 6. 7. 1931; wohnhaft in Haigerloch) von Mittelurbach nach Waldsee. Man hatte erfahren, dass es im Feinkostgeschäft Linder (auf der Hochstatt, neben der „Traube“) Blockschokolade gebe. Zu Hause (am Ortsende Richtung Volkertshaus) hatte man eine kleine Landwirtschaft, der Vater war in Gefangenschaft, der Bruder beim Reichsarbeitsdienst, im Haus lebten neben Mutter und Großmutter sowie dem kleinen Bruder und den beiden Schwestern noch fünf Flüchtlinge aus dem Saarland. Da war die Schokolade eine verlockende Kostbarkeit. „Dass der Feind fünf Kilometer vor der Stadt stand“, habe man bei dieser Besorgung nicht groß problematisiert. Als Maria zurückging, sah sie nach der Unterführung die zwei Toten. Sie kann die Szene auch heute, nach bald sieben Jahrzehnten, noch genau beschreiben. Die beiden Ermordeten seien in kniender Stellung gewesen, die kahlgeschorenen Köpfe auf den Boden gesunken. Über die Körper seien Decken gelegt gewesen.

Die kauernde Haltung spricht für eine Fesselung. Es könnte sich NS-formaljuristisch um eine standrechtliche Erschießung gehandelt haben.

Maria Bausinger meint, sich auch an einen Ruf wie etwa „Mädle, weg do!“ zu erinnern. In all den Jahren, wenn sie an dem Franzosengrab vorbeikam, habe sie stets ein mulmiges Gefühl gehabt. Sie kann auch das Grabmal gut beschreiben, erinnert sich an eine Bodenplatte, auf der das französische Wort für Fabrikant (oder Ingenieur?) gestanden sei.

Dass man in Urbach stets von einem Fabrikanten oder Fabrikantensohn gesprochen habe, kann Gastwirt Franz Spehn bestätigen. Und er weiß zu berichten, dass die Exhumierung auf Wunsch jener offenbar vermögenden Familie erfolgt sei. In Zinksärgen seien die sterblichen Überreste der beiden Ermordeten 1948 nach Frankreich verbracht worden.

Ehe die Franzosen kamen

Am Montag (23. 4. 1945) war das Verbrechen geschehen, am Dienstag am späten Abend wurde Waldsee von den Franzosen eingenommen; um 22.00 Uhr wurde das Haus Strasser am Westrand in Schutt und Asche geschossen. Am Mittwoch, 25. April, war Waldsee von den Franzosen besetzt. Unterurbach und Mittelurbach waren noch nicht besetzt; die Gemeinde hatte nun mit den zwei am Ortsrand liegenden Toten ein gefährliches Problem. Bürgermeister Franz Knitz, der nicht wusste, dass die Toten in ihren gestreiften Sträflingsbekleidungen französische Staatsangehörige waren, hat dann laut Fricker veranlasst, dass bei der Schreinerei Bucher zwei einfache Särge geholt und die beiden Toten an Ort und Stelle ordentlich begraben wurden. Ernst Fricker ist sich sicher, dass das vor dem Einmarsch der Franzosen geschehen sei. Maria Bausinger sagte bei der Befragung am 8. Dezember spontan, die Sargbestattung sei nach dem Einmarsch erfolgt. Zunächst habe man die Toten notdürftig beerdigt. Bei wiederholter Befragung war sie sich dessen nicht mehr sicher; unverändert sprach sie aber von Eichensärgen, was ein Indiz für eine spätere Bestattung sein könnte. Sicher annehmen kann man, dass die Beerdigung – ob notdürftig oder mit Särgen – erfolgte, ehe die Franzosen kamen. Fricker erinnert sich, dass es im Dorf geheißen habe: „Man kann sie doch nicht liegen lassen.“

Die Weiße Fahne

Wie angespannt die Lage war und in welcher Stress-Situation Urbachs Bürgermeister Knitz (ein Onkel von Maria Bausinger) war, wird in der Frage des Hissens der Weißen Fahne deutlich. Laut Ernst Fricker wurde Knitz am Donnerstag (26. 4.), als die Franzosen mit sechs Spähpanzern durch Mittelurbach fuhren, von diesen veranlasst, die Kapitulationsfahne am Rathaus zu hissen. Nachdem die Panzer nach Waldsee zurückgefahren seien, hätten deutsche Militärs – Fricker: „junge Leutnants auf Fahrrädern, Panzerfäuste auf dem Gepäckträger“ – auf Knitz eingewirkt, die Fahne wieder einzuziehen.

Die Gemeinde Unterurbach hat dann bald – Fricker meint: „innerhalb eines halben Jahres“ – an der Stelle der Ermordung ein Grabmal mit einem vom Waldseer Kunstschmied Christ angefertigten Kreuz errichten lassen und die Stelle würdig gestaltet. Die zeitliche Einordnung durch Ernst Fricker passt zur Aufforderung durch Bürgermeister Real an die Mitglieder des Gemeindeauschusses, an der von der französischen Stadtbesatzung am 2. November 1945 ausgerichteten Trauerfeier teilzunehmen. Es könnte sogar sein, dass die Trauerfeier mit der Fertigstellung des Grabmals zusammenfiel. Immerhin spricht Real in seinem Schreiben von einer Feierlichkeit „an dem Denkmal“ in Unterurbach.

Kein Foto vom „Franzosengrab” bekannt

Ottmar Oberhofer, Bürgermeister in Urbach ab 1949, Verwaltungsangestellter im Urbacher Rathaus ab 1947, 23-jährig aus der Gefangenschaft heimgekehrt im September 1945 (beinamputiert), hat das Denkmal, von dem keine Fotografie bekannt ist, gut vor Augen; so erinnert er sich auch an zwei eisengebundene Blumenkübel, die links und rechts des Denkmals gestanden waren (befragt am 11. Dezember 2013).

Ernst Frickers Notizbuch

Repro des Notizbuchs: Stadtarchiv

Der damals knapp 16-jährige Ernst Fricker (geb. 20. Mai 1929) führte im April 1945 in einem kleinen Notizbuch (9 cm breit, 13,5 cm hoch), mittlerweile im Bestand des Stadtarchivs, stichwortartig Tagebuch (Tag für Tag, nicht nachträglich, wie er auf Nachfrage erläuterte). Hier die 2 Seiten, die Tage den Einmarsch der Franzosen betreffend:

22. April 1945 (Sonntag): Rückzug deutscher Truppen den ganzen Tag über.

23. April 1945 (Montag): Durchmarsch deutscher Truppenteile. Stimmung nicht viel. Zwei Sträflinge (KZ) erschossen von Offizier – Waldsee-Demo.

24. April 1945 (Dienstag): Abend – Angriff auf Waldsee – Mittag – letzte deutsche Truppen im Durchmarsch – RAD-Lager Rossberg – Fleisch

25. April 1945 (Mittwoch): Waldsee besetzt – Rossberg Stoff.

26. April 1945 (Donnerstag): Französischer Panzerspähtrupp von 6 Panzern durchfährt unser Dorf.

27. April 1945 (Freitag): Nichts Besonderes.

28. April 1945 (Samstag): Panzervorstoß aus Waldsee durch unser Dorf und rechts und links davon. Den ganzen Tag über nach Osten.

Anmerkungen: Am 23. April schreibt Fricker: „erschossen von Offiz.“ Im Gespräch mit dem Amtsblatt am 8. Dezember 2013 sagte er, dass „zwei“ Offiziere in einem „deutschen Jeep“ herangefahren seien (vgl. Amtsblatt vom 12. 12. 2013, S. 9). Stadtarchivar Michael Barczyk benannte in seiner Rede am Volkstrauertag 2013 als Täter mit Verweis auf das Kriminalkommissariat Ravensburg (1950; Dokumentation S. 312) einen SS-Offizier sowie einen Mann des Werwolfs.

In seinem Buch „Erinnerungen aus meinem Leben“, das 2013 in zweiter Auflage herauskam, beschreibt Ernst Fricker auf Seite 19 der Erstausgabe eine angebliche Vergeltungsabsicht der Sieger nach der Ermordung der beiden Franzosen. Wörtlich heißt es in den „Erinnerungen“: „Zur Vergeltung wollten die Franzosen nach der Besetzung zwanzig Bürger von Urbach erschießen. Dies konnte Bürgermeister Knitz verhindern, weil er glaubhaft machen konnte, dass niemand von uns beteiligt war.“

Ob die angebliche Vergeltungsabsicht eine realistische Option war, sei dahingestellt. Der entsprechende Vermerk bei Fricker ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass der Mord am Ortsetter der Besatzung bekannt war. Die überraschend schnelle Errichtung des Denkmals – schon am 2. November 1945 war ja die Trauerfeier „am Denkmal“ (siehe Schriftstück unten) – ist ein Zeichen der Sühne, die möglicherweise von den Franzosen eingefordert worden war.

Weiter hatte Fricker in seinem Notizbüchle unter dem 23. April das Wort „Waldsee-Demo“ eingetragen. Gemeint ist ein Auflauf Waldseer Bürger vor dem Rathaus (der junge Ernst Fricker war auch dabei), die sich für die friedliche Übergabe der Stadt aussprachen.

Stichwort RAD-Lager Rossberg (RAD = Reichsarbeitsdienst): Auf Nachfragen am 8. und 14. 12. 2013 erläuterte Ernst Fricker diese Stelle in seinem Tagebuch: In Rossberg habe es im April 45 am Bahnhof in zwei Lagerhallen „enorme“ Vorräte an Lebensmitteln und Textilien gegeben – alles für die Wehrmacht bestimmt; am Dienstag (24. 4. 1945) – Waldsee war noch nicht besetzt – radelten Ernst und sein 13-jähriger Bruder Alois von Mittelurbach nach Rossberg, um zu hamstern; in Kartons brachten sie Rindfleisch und Schmalzfleisch heim, so schwer bepackt, dass sie die Fahrräder schieben mussten. Die Bauern seien sogar mit Fuhrwerken an die Lagerhalle gekommen. Die Vorräte in den Rossberger Hallen waren offiziell freigegeben. Bei einer zweiten Hamstertour am Mittwoch, 25. April, holten die beiden Buben Stoff. Es habe zwei große Ballen in einer der Rossberger Lagerhallen gegeben; das Mitnehmen sei erlaubt gewesen.

Wo das Grabmal war

Hedwig Hohl, Schwiegertochter von Anton Hohl (Bürgermeister von Unterurbach von 1946 bis Anfang 1949), zeigt die Stelle, an der das Grabmal gestanden hatte. Im Hintergrund, hinter der Reithalle, sieht man „Adlers Wäldele“, wo sich die flüchtigen KZ-Häftlinge in der Nacht vom 22. auf den 23. April 1945 wohl verborgen gehalten hatten. Foto (2014): Franz Spehn

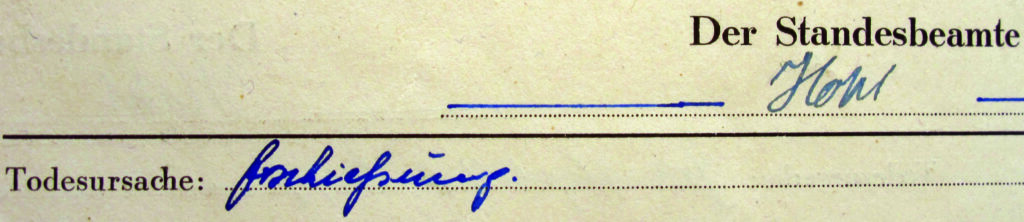

Todesursache: Erschießung. Eintragung im Sterbebuch der Gemeinde Unterurbach (damaliger Gemeindename), vorgenommen von Urbachs Bürgermeister Anton Hohl am 24. Februar 1947 – also fast zwei Jahre nach den Ereignissen am Urbach (23. April 1945). Im Sterbebuch wurde dem ermordeten Monjoin fälschlicherweise der Vorname Jules statt Lucien zugeordnet (der Vorname Lucien ist aber nachgewiesen). Der Nachname des zweiten Mordopfers Auguste Bonal ist im Sterbebuch fälschlicherwiese mit zwei “n” geschrieben. Foto: Reischmann

Die Aufforderung zur Teilnahme an der Trauerfeier im November 1945: Mit Schreiben vom 31. Oktober 1945 forderte Waldsees Bürgermeister (es amtierten in der zweiten Hälfte des Jahres 1945 Robert Boxler und nach ihm Anton Real) die Mitglieder des Gemeindeausschusses auf, „wenn möglich“ (handschriftlicher Zusatz), an der vom französischen Stadtkommandanten für den 2. November angesetzten Trauerfeier teilzunehmen. Auch die Anzugsordnung war vorgegeben: „schwarz, hoher Hut“. Später wurde auf das Schriftstück handschriftlich eingetragen: „11 Herren anwesend“ (der Ausschuss hatte 13 Mitglieder). Repro: Stadtarchiv Bad Waldsee

Ottmar Oberhofer, Bürgermeister von Mittelurbach von 1949 (gewählt Ende 1948) bis 1971, Ortsvorsteher bis 1988, Verwaltungsangestellter im Urbacher Rathaus ab 1947, kann das Denkmal, von dem kein Foto bekannt ist, gut beschreiben. Von einer Einfriedungshecke wusste er nichts, wohl aber von zwei eisengebundenen Blumenkübeln. Weiter berichtete er im Gespräch mit dem Amtsblatt (11. 12. 2013) von einem Streit zwischen der Gemeinde und dem Landkreis zur Frage, wer das Grabkreuz zu bezahlen habe; am Ende zahlte der Kreis. Foto (11. 12. 2013): Reischmann

Das Kreuz vom Franzosengrab befindet sich seit ca. 1958 auf dem Friedhof in Molpertshaus. Der Sockel ist nicht original. Foto: Franz Spehn

Einer der drei KZ-Häftlinge, die sich am 22. April vom Todesmarsch absetzen konnten und die am Morgen des 23. April von deutschen Uniformierten am Urbach gestellt wurden, konnte fliehen. Helga Heinzelmann steht da, wo der Flüchtende am Montag, 23. April 1945, vormittags, geklopft hat.

Foto (1. 5. 2014): Reischmann

Wo heute ein Badezimmer-Fenster (im Bild rechts von Frau Heinzelmann) ist, war 1945 das Küchenfenster. Links neben Badezimmer- und Toilettenfenster (heutiger Zustand) war der hintere Hauseingang (der Hintereingang war der Urbach-Seite zugewandt; der Haupteingang auf der anderen Seite des Anwesens war und ist dem Haidgauer Berg zugewandt). Frau Heinzelmann, intensiv befragt am 1. Mai 2014 (nach einem ersten halbstündigen Gespräch Mitte März) meint, dass der Flüchtende vom Berg („vo oba“) gekommen sei. So habe es auch Maria, die weißrussische Fremdarbeiterin, die den erschöpften Mann hereingelassen hatte, damals gesagt. Vieles spricht allerdings dafür, dass sie sich in diesem Punkt in ihrer Erinnerung täuscht. Denn bis zu den Veröffentlichungen im Amtsblatt am 21. November 2013 (S. 3), am 12. Dezember 2013 (S. 8/9) und am 19. Dezember 2013 (S. 11) sowie in der „Schwäbischen Zeitung“ am 24. Dezember 2013 (Lokalteil Bad Waldsee) hatte Helga Heinzelmann, geb. Gregg, vom Mord am Urbach nichts gewusst. In ihrer Vorstellung konnte ja gar kein anderes Herfliehen denn eines vom Berg Platz greifen (über den Berg Richtung Haidgau quälte sich am 22. April der Todesmarsch; oben, etwa am Schild Richtung Rothenhäusler, geschahen die beiden anderen Morde). Persönlich hat sie nie mit dem Versteckten gesprochen, ihre Eltern hielten das Mädchen fern, um es nicht zu gefährden. Vermutlich war der Versteckte jugoslawischer Herkunft (denn nach seinem Auskurieren im Krankenhaus in Waldsee sei er einem Heimtransport Richtung Balkan zugeteilt worden, weiß Helga Heinzelmann mit Verweis auf die Bad Waldseer Familie Kistler, die in Kontakt mit dem Genesenden, der Spaziergänge am See gemacht habe, gestanden habe). Wenn also der Gerettete, dessen Name nicht bekannt ist, ein Mann vom Balkan gewesen war, dann hat Maria, die Weißrussin, die neben ihrer Muttersprache noch gut Deutsch konnte, wohl nicht viel mit dem Fremden sprechen können.

Was vor allem für die These spricht, dass es sich bei dem von Greggs Geretteten um den dritten Mann vom Bach handelt, ist – neben der zeitlichen Koinzidenz – die Lage ihres Anwesens: Es ist – vom Urbach her gesehen – das erste Haus Haisterkirchs (das heutige Heinzelmann-Haus westlich des alten Gregg-Hofes stammt aus den 1960er-Jahren). Wäre der Fliehende vom Berg gekommen, hätte er wohl bei Fiegels angeklopft (das erste Haus vom Berg her; da, wo die Häftlinge Wasser gereicht bekommen hatten). Und: Wenn der von Greggs Gerettete nicht der dritte Mann vom Bach gewesen wäre, wo ist jener dann abgeblieben? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein im Haistergau Herumirrender über die Tage des „Umsturzes“ unbemerkt geblieben wäre. Und wenn er sich doch hätte verbergen können, so wäre er nach der Befreiung doch irgendwann aus seinem Versteck gekommen.

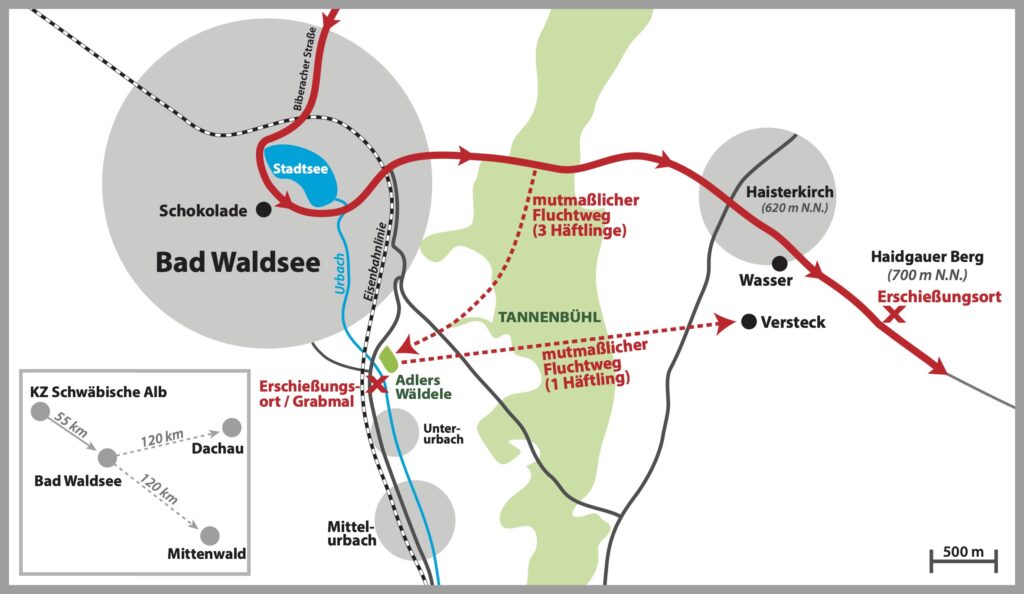

Mord am Berg, Mord am Bach: Auf dem kurzen Stück des Todesmarsches im Bereich Waldsee – die oberschwäbische Kurstadt hatte damals noch kein Prädikat „Bad“ getragen – gab es vier Tote. Eine Häftlingsgruppe – eine Teilgruppe einer der großen Evakuierungsmärsche von der Schwäbischen Alb – war am 22. April 1945 von Aulendorf her über die Biberacher Straße nach Waldsee hereingekommen und wurde dann Richtung Haisterkirch getrieben. Vermutlich im Waldstück zwischen Waldsee und Haisterkirch – dem Tannenbühl – konnten sich drei Häftlinge absetzen. Offenbar flohen sie Richtung Unterurbach und verbrachten die Nacht auf den 23. April in „Adlers Wäldele“ nahe des Urbachs. Am Morgen des 23. Aprils wurden zwei der Flüchtigen am Urbach von deutschen Uniformierten ermordet. Zwei weitere Ermordete fand man am 2. Juni 1945 in einem Waldstück links der über den Haidgauer Berg führenden Landstraße. Karte: Redaktionsbüro Reischmann (Kimmerle)

Die Karte zeichnet den Verlauf des Todesmarsches am 22. April im Raum Bad Waldsee nach. In Waldsees Innenstadt kam es zu einer makabren Begegnung: Bürger standen bei Feinkost-Linder auf der Hochstatt um Blockschokolade an, während eine Gruppe ausgemergelter Häftlinge sich vorbeischleppte (siehe Punkt “Schokolade” in der Karte).

Alois Fricker konnte bei der Befragung am 29. Dezember 2013 den Wochentag nicht mehr sagen, an dem er Schokolade gehamstert hatte, doch es muss jener Sonntag, der 22. April, gewesen sein. Damals hatte der Lebensmittelhandel auf dem Land vielfach auch am Sonntagvormittag, nach der Kirche, geöffnet. Vielleicht war es auch eine Sonderabgabe am Nachmittag gewesen, denn Anna Krattenmacher – Mädchenname Fiegel, geb. 1925 – meint, es sei Abend gewesen, als der Elendszug an ihrem Haus am Fuße des Haidgauer Berges, vier Kilometer östlich Waldsees, vorbeigekommen sei. „Mei Vat’r hot dene Häftling Wasser nausbringe müssa“, berichtet die 89-Jährige. Sie selbst durfte das Haus nicht verlassen, sah aber, wie die Sträflinge den Berg hochkeuchten, graue Decken über ihrer gestreiften Kleidung tragend. Knapp vor der Bergkuppe, 800 Meter vom Haus Fiegel, in einem Waldstück links der Straße, erschossen die Bewacher zwei Entkräftete. Die Schüsse habe man unten im Dorf gehört, berichtet Helga Heinzelmann (geborene Gregg), damals 13 Jahre alt; sie war zu Hause im Heustöckle, einem einzeln stehenden Höfle wenige hundert Meter südwestlich vom Haus Fiegel. An jenem Abend war sie von der Andacht in der Kirche gekommen und hat den Elendszug ebenfalls gesehen. Sie spricht von mehreren hundert Häftlingen und hat auch noch die Bewacher mit geschulterten Gewehren vor Augen. Anni Kübler, geb. Nothhelfer, Jahrgang 1931, kommen heute noch die Tränen, wenn sie sich den schweigenden Zug der Häftlinge vor ihr inneres Auge stellt. Insbesondere die Letzten im Zug hätten kaum noch gehen können und seien von den Wärtern angeschrien worden. Die Augenzeugin spricht von einem „nicht enden wollenden Zug“ in Dreier- oder Vierer-Reihen.Demnach hat Alois Fricker am Vormittag oder früheren Nachmittag nur eine Teilgruppe gesehen.

Die Luftlinienentfernung Balingen (Schwäbische Alb) – Bad Waldsee beträgt 55 Kilometer, die Luftlinienentfernung Bad Waldsee – Dachau und auch die Luftlinienentfernung Bad Waldsee – Mittenwald gut 120 Kilometer. Da die Todesmärsche oft Umwege nahmen und ihre Richtungen änderten, muss man bei den Laufwegen die doppelte bis dreifache Streckenlänge veranschlagen. Ob die am 22. April durch Waldsee getriebene Häftlingsgruppe zu den bis Mittenwald Marschierenden gehörte oder ob sich der Zug östlich Waldsees auflöste, ist derzeit nicht bekannt.

Auguste Bonal, ermordet am 23. April 1945 bei Unterurbach. Laut der französischen Ausgabe des Internet-Lexikons Wikipedia, ausgewertet von Stadtarchivar Michael Barczyk, wurde Auguste Bonal am 7. Februar 1898 geboren. Und weiter: Bonal war Manager bei Peugeot – hier bestätigt sich die stabile Überlieferung bei den Urbacher Zeitzeugen, die von einem “Fabrikanten” sprachen – und war als solcher im besetzten Frankreich in einer kriegswichtigen Branche tätig gewesen. Er und andere Betriebsleiter sabotierten die Zulieferungen ans Dritte Reich, sorgten für verlangsamte Betriebsabläufe und Auftragsbearbeitung. 1944 wurden acht Betriebsleiter, darunter Bonal, nach Deutschland deportiert – angeblich auf Betreiben von Ferdinand Porsche. Bonal kam ins KZ Schömberg. Das wurde am 17. April 1945 geräumt, die Insassen auf den Todesmarsch geschickt. Am 23. April 1945 wurden Auguste Bonal und sein Gefährte Lucien Monjoin bei Unterurbach von deutschen Uniformierten erschossen – einen Tag vor der Besetzung Waldsees durch die Franzosen.

Der Automobilhersteller Peugeot war seit 1928 Großsponsor des französischen Spitzenfußballklubs FC Sochaux (Französischer Meister 1935, 1938, französischer Pokalsieger 1937, 2007); Auguste Bonal war Sportdirektor des Vereins von Juli 1941 bis Juni 1943. In der Peugeot-Stadt Sochaux (liegt bei Montbéliard in der Burgundischen Pforte) wurde das Fußball-Stadion nach dem Zweiten Weltkrieg, im Juli 1945, nach Auguste Bonal benannt. Es heißt noch heute so (Stade Auguste-Bonal). Unser Bild des mit 47 Jahren ermordeten Mannes ist der offiziellen Homepage des FC Sochaux entnommen.

Der hier in der Bildschirmzeitung publizierte Artikel war erstmals veröffentlicht am 12. Dezember 2013 im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee. Die These zum flüchtigen dritten Mann am Urbach und die Karte stammen aus der Amtsblattausgabe vom 8. Mai 2014.

Gerhard Reischmann

Unter „Downloads“ haben wir folgende Seiten aus dem Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee hinterlegt, auf denen die Geschehnisse im April 1945 dokumentiert sind: 8. Mai 2014, Seiten 10 bis 12; 15. Mai 2014, S. 9; 5. Juni 2014, S.9. Der vorstehende Artikel, veröffentlicht im Bad Waldseer Amtsblatt am 12. Dezember 2013, ist als digitale Seite nicht mehr vorhanden.