Ein Leben für die Demokratie

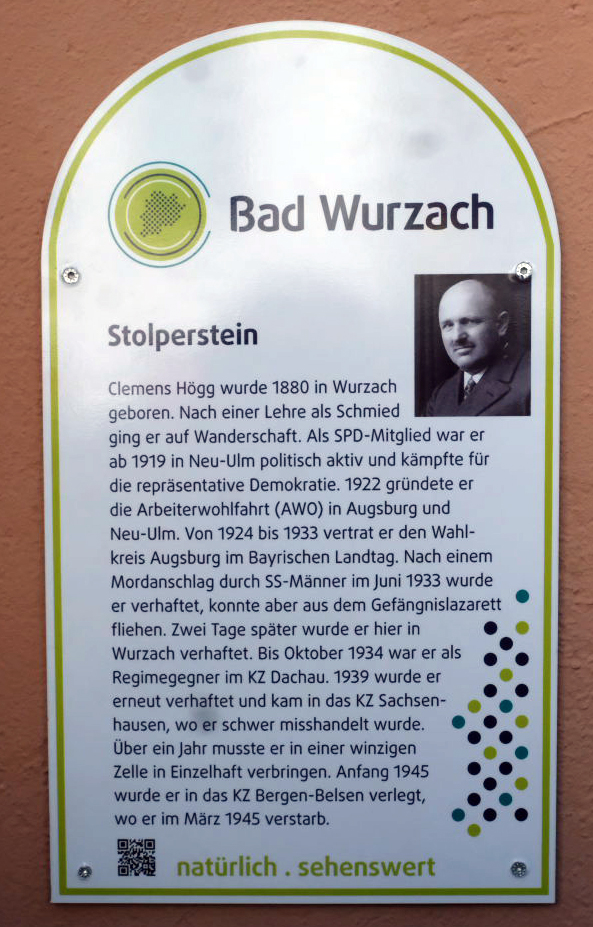

Bad Wurzach – Clemens Högg war in seiner Geburtsstadt Bad Wurzach in Vergessenheit geraten. Auf Initiative von Gisela Rothenhäusler und dem Partnerschaftsverein wurde nun im Pflaster vor dem Spital von dem Künstler Gunter Demnig ein Stolperstein eingelassen, der gemeinsam mit einer Gedenktafel an den furchtlosen und aufrechten Sozialdemokraten erinnert, der seinen Widerstand gegen die NS-Diktatur mit dem Leben bezahlt hat.

Gisela Rothenhäusler und Gunter Demnig (mit Stolperstein).

Zu der kleinen Feier, bei der Schüler der Jugendmusikschule für den musikalischen Rahmen sorgten und Neuntklässlerinnen des Salvatorkollegs ihre Gedanken zum Thema Widerstand und Zivilcourage vortrugen, konnte Klaus Schütt als Vertreter für Bürgermeisterin Alexandra Scherer neben den Vertretern des Partnerschaftsvereines und des Gemeinderates auch die Landtagsabgeordneten Petra Krebs und Raimund Haser sowie die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) begrüßen, Letzterer ein Vertreter jener Partei, für die Clemens Högg im Landtag von Bayern 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte.

Die Anteilnahme an der Feier war unerwartet so groß, dass nicht jeder Teilnehmer eine Rose an dem Stolperstein zum Andenken an Clemens Högg niederlegen konnte. Eine ganz besondere Teilnehmerin war die 81-jährige Gabriele Rauch, die extra für diese Feier zu Ehren ihres Großvaters von Augsburg nach Bad Wurzach gekommen war.

Nina Pröll schildert das Leben von Clemens Högg.

Wer war Clemens Högg? Nina Pröll, Tochter des Filmemachers Josef Pröll, der an einem Dokumentarfilm über Clemens Högg arbeitet, gab dazu einen kurzen Abriss über dessen Leben.

Clemens Högg wurde 1880 in Wurzach geboren, machte nach der Schulzeit eine Lehre als Schmied. Danach ging er auf Wanderschaft, die ihn bis ins Ruhrgebiet führte. 1916 wurde er zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) nach Augsburg dienstverpflichtet. Sehr früh war er bereits Mitglied in der SPD geworden und gehörte 1911 zu den Gründungsmitgliedern der Neu-Ulmer SPD. Dort war er in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg (1919/20) sogar Zweiter Bürgermeister geworden. Bereits 1920 wurde er stellvertretender Vorsitzender der Augsburger SPD, war von 1920 bis 1933 hauptamtlicher Parteisekretär der SPD von Augsburg und Schwaben. 1922 gründete er in Neu-Ulm und Augsburg Ortsverbände der 1919 entstandenen Arbeiterwohlfahrt und wurde kurz darauf in den bayerischen Landtag gewählt. Von Anfang an ging er gegen die aufkommende NS-Bewegung in den Widerstand.

Gegen das Ermächtigungsgesetz in Bayern gestimmt

In der Abstimmung über das „Gesetz zur Behebung der Not des bayerischen Volkes und Staates“, das dem Ermächtigungsgesetz auf Reichsebene entsprach und die vollständige Machtergreifung Hitlers auch auf Länderebene absichern sollte, brachten einzig die 16 anwesenden SPD-Abgeordneten, darunter auch Clemens Högg, den Mut auf, trotz massiver Einschüchterung durch die NSDAP, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen.

Im Juni 1933 versuchten NS-Leute ihn in seiner Wohnung in Augsburg-Pfersee zu erschießen. Kurz darauf wurde er verhaftet, konnte aber in seinen Geburtsort Wurzach fliehen, wo er nach zwei Tagen erneut verhaftet wurde und danach für 14 Monate im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war.

Nach seiner Entlassung gelang es ihm, trotzdem er nicht mehr politisch in Erscheinung trat und obwohl er unter Beobachtung der Gestapo stand, den Kontakt zu seinen Parteigenossen zu halten. Was dann 1939 zu Lagerhaft im KZ Oranienburg-Sachsenhausen bei Berlin führte.

Dort war Hans Loritz aus Augsburg Lagerkommandant, der berüchtigt für seine Grausamkeit war und mit dem Högg bereits vor der Machtergreifung in Augsburg heftige Auseinandersetzungen gehabt hatte. Loritz nutzte die Gelegenheit, sich an dem wehrlosen Högg grausam zu rächen, indem er ihn in einen Bunker in Einzelhaft steckte, wo dieser sich kaum bewegen konnte. Diese grausamen Haftbedingungen führten zur Erblindung und dem Verlust eines Beines.

Clemens Högg wurde, als die Rote Armee vor Berlin stand, nach Bergen-Belsen verlegt, das damals bereits mehrfach überbelegt war und wo tausende an Hungertyphus starben. So auch vermutlich Clemens Högg, der laut Gedenkbuch des KZ dort, vermutlich am 11. März 1945, verstarb.

Gunter Demnig persönlich verlegte den Gedenkstein

Während der Gedenkreden machte sich der Künstler Gunter Demnig, der 1996 begonnen hatte, Stolpersteine gegen das Vergessen von NS-Opfern zu verlegen, daran, den bereits zweiten Stein für Clemens Högg zu verlegen (Bild). Denn in Augsburg hatte er schon vor einigen Jahren beim ehemaligen Wohnhaus des aufrechten Sozialdemokraten einen solchen angebracht. Die Steine, die auf der Oberseite kleine Messingplatten mit den Namen der Opfer tragen, verlegt der Künstler vor deren einstigen Wohn- oder Lebensorten, in Bad Wurzach also vor seinem Geburtsort, dem ehemaligen Spital.

Bürgermeister-Vertreter Klaus Schütt spricht. Während seiner Ansprache arbeitet der Aktionskünstler Demnig an der Verlegung des Stolpersteins.

Inzwischen haben Demnig und seine Mitstreiter mehr als 116.000 solcher Steine in 32 Ländern verlegt. Das Projekt gilt als größtes dezentrales Mahnmal der Welt, zu dem nun auch Bad Wurzach zählt. Im vergangenen Jahr hatte der Künstler auch auf Jersey, das zu Bad Wurzach eine besondere geschichtliche Verbindung hat, einige Stolpersteine verlegt.

Ihrer Initiative ist der Stolperstein maßgeblich zu verdanken: Gisela Rothenhäusler.

Gisela Rothenhäusler, Historikerin und Leiterin des Jersey-Komitees des Partnerschaftsvereines, versuchte in ihrem Beitrag der Frage nachzugehen, warum Högg in Bad Wurzach in Vergessenheit geraten ist. Ob es daran liegt, dass die Entfernung zu Augsburg damals so groß war? Oder daran, dass er als Sozialdemokrat, als „Sozi“, im katholischen Oberschwaben prinzipell als politisch verdächtigt galt. Weil es das Anliegen des Partnerschaftsvereines ist, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen und auf der ganz persönlichen Ebene zum Frieden beizutragen, sei es dem Verein wichtig, dass Högg in seiner Heimatstadt nicht vergessen wird. „In der heutigen Zeit wird immer deutlicher, dass Erinnerungsarbeit nicht nur in die Vergangenheit gerichtet ist, sondern ein wichtiger Beitrag zur Demokratieförderung darstellt. Angesichts der politischen Entwicklungen in ganz Europa ist es immer wichtig, daran zu erinnern, wie schnell die erste deutsche Demokratie durch die vielen Republikfeinde zerstört wurde und wieviel Leid dies für Millionen von Menschen brachte.“ „Nie wieder!“ war das Schlagwort der Nachkriegsjahre. Gisela Rothenhäusler ergänzte den Appell zu einem „Nie wieder wegschauen.“ Clemens Högg sei noch im März 1933 davon überzeugt gewesen, dass bis Weihnachten der Spuk vorbei sein werde. Es wurde für ihn ein tödlicher Irrtum. „Wie sehr hatte er sich geirrt! Und wie sehr irren wir uns auch heute oft!“

Die sechs Schülerinnen

Sechs Schülerinnen der Klassenstufe 9 des Salvatorkollegs machten sich Gedanken, warum das Andenken an den Kämpfer für die Demokratie in der NS-Zeit aufrechterhalten werden muss. Helen Hörmann, Sina Oswald, Anna Madlener, Nicole Sörensen-Resmini, Magdalena Armbrust und Katharina Graf stellten sich gemeinsam mit ihrem Geschichte-Lehrer Christoph Sigg die Frage „Was würdest Du tun?“ in einer Zeit, in der Unrecht zur Normalität wird. In der Menschen verfolgt, gequält und ermordet werden, nur weil sie anders glauben oder leben. Würdest du den Mund halten oder würdest Widerstand leisten, auch wenn dein Leben damit selbst in Gefahr gerät? 80 Jahre nach seinem Tod sei diese Erinnerung wichtig, was zum einen in seiner Lebensgeschichte und in vier zentralen Begriffen begründet sei:

Clemens Högg habe Mut bewiesen, weil er trotz mehrfacher Verhaftung weiter Widerstand geleistet hatte, weil er nicht schweigen wollte. Weil sein Leben von tiefer Überzeugung geprägt war. Weil er sich für Leute in Not einsetzte. Als die Demokratie von den Nationalsozialisten zerstört wurde, war er bereit, für seine Überzeugung zu leiden und sogar letztlich zu sterben. Er hatte eine Wahl und habe bewusst, angesichts möglicher Konsequenzen, weiterhin gegen die Nazis gekämpft. Clemens Högg habe sich sehr tapfer gezeigt und unfassbar viel an Schmerzen ausgehalten, um für seine Überzeugung und die seiner Partei einzutreten. Seine Tapferkeit könne uns heute noch inspirieren, uns nicht durch Brutalität und Menschenverachtung einschüchtern zu lassen, sondern tapfer zu unseren Überzeugungen zu stehen.

Clemens Högg habe gezeigt, dass es nicht einfach sei, das Richtige zu tun, aber dennoch kein Grund wegzuschauen. Trotz massiver Einschüchterungsversuche durch die Nazis stimmte er im Landtag wie seine Parteigenossen gegen das Ermächtigungsgesetz und damit für die Demokratie. Denn er erkannte, was für Pläne die Nazis für Deutschland hatten, was in den Konzentrationslagern geschah und sah nicht weg. Dadurch habe Högg auch uns gezeigt, dass wir nicht schweigen und wegsehen dürfen, wenn Unrecht geschieht. Zu ignorieren, wenn Demokratie ausgehöhlt werde und gegen Minderheiten gehetzt werde, dann könne es auch irgendwann einen selbst treffen.

Högg habe sich in den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte für die Demokratie eingesetzt und dafür mit dem Leben bezahlt. Deswegen sei es auch 80 Jahre nach seinem Tod noch wichtig, an ihn zu erinnern: Weil seine Geschichte uns selbst betreffe und betroffen mache – und weil sie zeige, welche Kraft in Zivilcourage und Menschlichkeit stecke. „Mut, Überzeugung, Tapferkeit, Nichtwegschauen. Das sind Werte, die Clemens Högg für uns vorbildlich vertreten hat, für die er ein Denkmal in seiner Geburtsstadt mehr als verdient hat.“

Der SPD-Abgeordnete Martin Gerster dankte für die Initiative des Partnerschaftsvereines. Als er 2005 erstmals auf dem Weg in den Plenarsaal des Bundestages war, sei er an der Tafel mit den Namen der SPD-Abgeordneten vorbeigekommen, die 1933 im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten, obwohl sie – wie auch Clemens Högg im bayerischen Landtag – hätten wegschauen können und danach wie er verfolgt worden waren.

Das Lied “Die Gedanken sind frei” wird intoniert. Unser Bild zeigt von rechts die Abgeordneten Josef Rief, Martin Gerster und Raimund Haser, dann Gabriele Rauch, die Enkelin von Clemens Högg, Klaus Schütt, der die dienstlich verhinderte Bürgermeisterin Alexandra Scherer vertrat, und links von ihm die Abgeordnete Petra Krebs.

Zum Abschluss und nach der Enthüllung der Gedenktafel mit ergänzenden Daten zum Stolperstein für Clemens Högg, spielten die Musiker das Revolutionslied „Die Gedanken sind frei.“ Denn Clemens Högg hatte einst einen ähnlichen Satz gesagt: „Unsere Gesinnung kann uns niemand rauben.“

Text und Fotos: Uli Gresser

Weitere Bilder in der Galerie