„Zum dritten ist es der Brauch gewesen, dass man bisher behauptet, wir seien Eigenleute (Leibeigene, Anm. der Red.), was zum Erbarmen ist, in Anbetracht dessen, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst und losgekauft hat – den Hirten ebenso wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum ergibt sich aus der Schrift (Die Bibel, Anm. der Red.), dass wir frei sind, und deshalb wollen wir‘s sein. (…)“ (aus: Die Zwölf Artikel – der dritte Artikel)

BALTRINGEN. Die Geschichte beginnt im Nebulösen. Der Name des Wirtshauses, in dem sich einige Bauern in dem kleinen Dorf Baltringen, in der Nähe von Laupheim gelegen, just an Heilig Abend vor 500 Jahren getroffen haben, ist nicht überliefert. Ebenso wenig die Namen der Bauern, die statt bei ihren Familien zu verweilen lieber ins Wirtshaus zogen, um zu politisieren. Nicht zum Zeitvertreib, dazu war die Lage viel zu ernst. So ernst, dass sich in den folgenden Wochen bis zum Frühjahr mehr und mehr Bauern in Baltringen versammelten, um zu beratschlagen, wie sie ihre missliche Lage ändern können. Es waren schließlich tausende, so viele, dass sie sich im Ried versammelten, wo sie geschützt waren vor möglichen Angriffen ihrer Herren aus Adelshäusern, Klöstern und Reichsstädten, denen die Bauern vorwarfen, sie gar über den Tod hinaus auszubeuten. Sie forderten: Schluss damit!

Es war der Beginn einer Revolution, wie sie das Christliche Abendland noch nie erlebt hatte und bis zur Französischen Revolution rund 250 Jahre später auch nicht mehr geschehen wird. Es waren die schwäbischen Bauern im Baltringer Ried, heute Osterried, und andernorts in Süddeutschland, die vorwegnahmen, was die französischen Revolutionäre mit ihrem Sturm auf die Bastille 1789 schließlich erzwangen: Freiheit und Menschenrechte! Das forderten auch die Bauern und Reformatoren der „Christlichen Vereinigung“ Mitte März 1525 mit der Verabschiedung der „Zwölf Artikel“ in der Kramerzunft in Memmingen.

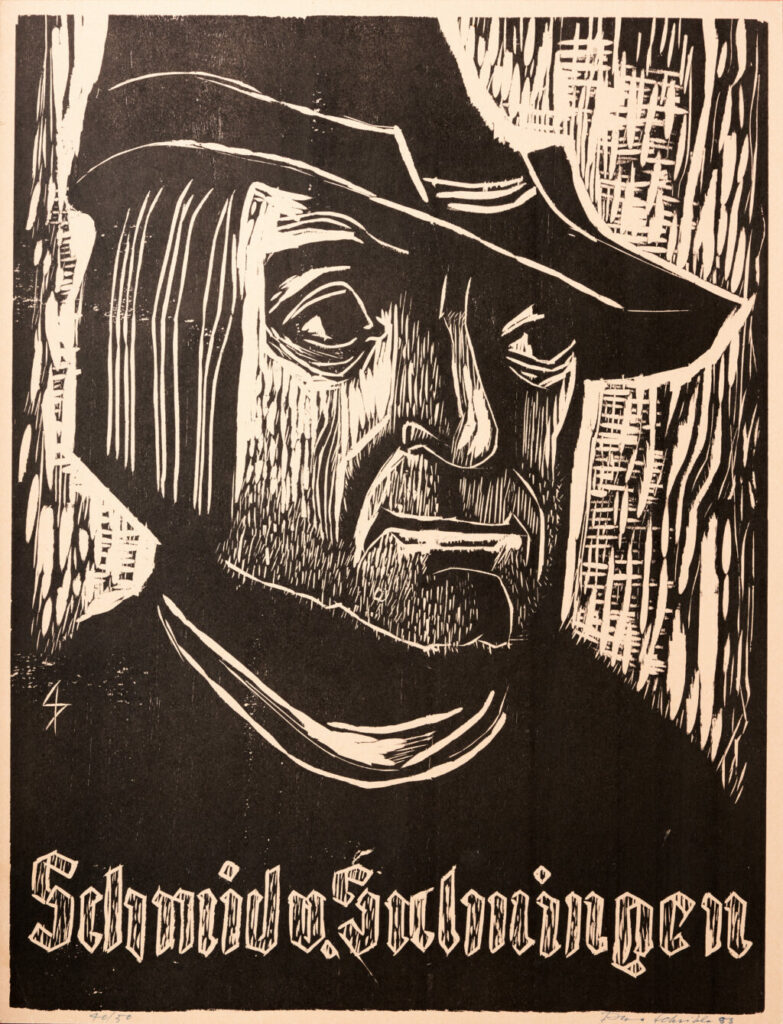

Maßgeblich daran beteiligt war Huldrich (Ulrich) Schmid aus Sulmingen, einem Nachbarort von Baltringen. Der Schmied war der ausgewählte Anführer des Baltringer Haufens, jener Bauern, die sich zuerst am Heiligen Abend im Wirtshaus und dann im Ried trafen. Dorthin kamen schließlich auch die Abgesandten des Schwäbischen Bundes, des Zusammenschlusses der Grundeigentümer, die die tatsächliche Gewalt über die Bauern ausübten, indem sie ihren Untertanen vielerlei Abgaben und Dienstleistungen abnötigten und ihnen als Leibeigene die Selbstbestimmung vorenthielten bis hin zur Vorschrift, ob und wen sie heiraten dürfen. Ulrich Schmid war ein besonnener, gläubiger und geschätzter Mann. Als „ein frommer, gutherziger, redekundiger, weiser Mann“ wird der Handwerker von einer Nonne, einer Zeitzeugin aus dem nahen Kloster Heggbach beschrieben. Der geschätzt etwa 50-Jährige lehnte Gewaltanwendung ab, und hat wohl beruhigend auf die aufgebrachten Bauern eingewirkt.

Um die Lage zu peilen, schickte der Schwäbische Bund den Ulmer Bürgermeister Ulrich Nidhardt ins Moor nach Baltringen, wo er von Ulrich Schmid gesagt bekam, dass die Bauern sich mit ihren Forderungen auf das „göttliche Recht“ berufen, was nichts anderes bedeutete, als dass die Bauern die Bibel zu ihrer Rechtsgrundlage machten. Für die Herren ein ungeheuerlicher Affront!

Die Bauernerhebung im Frühjahr 2025 in so großer Zahl und an so vielen Orten ist ohne zwei grundlegende Geschehnisse nicht denkbar. Es waren Martin Luthers Thesen anno 1517 und dessen Bibelübersetzung ins Deutsche. Im September 1522 war eine erste Auflage des Neuen Testaments erschienen, was wiederum damit zu tun hatte, dass 72 Jahre vorher Johannes Gutenberg 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hatte. Es war eine technische Revolution, die das Mittelalter beendete und die Neuzeit einleitete, und den Bauern bei der Verbreitung ihrer Zwölf Artikel und weiterer Flugblätter enorm half. Wie zum Beispiel die von Luther im Jahr 1520 veröffentlichte Schrift „Von der Freyheith eines Christenmenschen“. Darin stellt der Kirchenkritiker fest: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.“ Es ist die Tragik der Geschichte, dass die Bauern sich darauf beriefen, aber Martin Luther ihnen nicht beisprang, sondern nach der „Bluttat von Weinsberg“, wo aufständische Bauern an Ostern, 17. April 1525, den Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter grausam durch die Spieße jagten, der Theologe eine Hetzschrift verfasste „Wider die mörderischen Rotten der Bauern“, in der er den Adel zu brutaler Härte gegen die Aufständischen aufforderte. Was schon längst der Fall war.

Der Spießrutenlauf in Weinsberg war ein Einzelfall, die Bauern brandschatzten zwar vielerorts die Klöster und Schlösser, verschonten aber meist deren Bewohner. Auch der Baltringer Haufen ließ sich nicht von Gewalt abhalten, nachdem die Bauern zuvor Überfälle der Truppen des Schwäbischen Bundes auf ihre Dörfer beklagt hatten. Am 26. März 1525 stürmten die Bauern das Schloss des Salemer Abtes im nahe gelegenen Schemmerberg, In den Tagen darauf wurde Schloss Laupheim geplündert und die Klöster Ochsenhausen, Marchtal, Wiblingen, Heggbach und Gutenzell zur Unterstützung gezwungen. Schließlich kam es bei Leipheim zu einer direkten Konfrontation zwischen den Bauern und dem Söldnerheer des Truchsess Georg von Waldburg, genannt „Bauernjörg“. Der gebürtige Waldseer hatte das militärische Mandat und damit das Geld des Schwäbischen Bundes, um gegen die aufständischen Bauern vorzugehen. Was er mit unglaublicher Brutalität in die Tat umsetzte. In Leipheim ließ er am 4. April 1525 die fliehenden Bauern niedermetzeln. Ein Vorgehen, das sich während seines gesamten Kriegszuges wiederholen sollte, und dem geschätzt über 70.000 Bauern zum Opfer fielen. Folterungen und Hinrichtungen waren alltäglich, und Städte und Dörfer, die in Verdacht kamen, die Bauern zu unterstützen, wurden niedergebrannt. Davon blieb Baltringen glücklich verschont, denn noch vor dem Eintreffen der Landsknechte kapitulierten die Bauern und erhielten drakonische Strafen. Ulrich Schmid und seine geistlichen Mitstreiter Sebastian Lotzer und Christoph Schappeler retteten ihr Leben und das ihrer Familien durch Flucht in die Schweiz.

„Die Revolution des Gemeinen Mannes“ nannte Peter Blickle den Bauernkrieg in seiner gleichnamigen Abhandlung bereits 1998. Der Professor der Neueren Geschichte, der 2015 mit der Biografie des Feldherrn Truchsess Georg von Waldburg („Der Bauernjörg“) sein wissenschaftliches Lebenswerk abschloss, machte schon früh darauf aufmerksam, dass es nicht nur leibeigene Bauern waren, die revoltierten, sondern auch städtische Bürger und dörfliche Handwerker, vereinzelt sogar Adlige sich dem Protest anschlossen. So war der Schmied in Sulmingen als Handwerker mit seiner persönlichen Situation wohl ganz zufrieden, ließ sich aber von den Beschwerden der Bauern überzeugen und suchte zum Disput mit den Vertretern des Schwäbischen Bundes seinerseits Unterstützung. Dazu wandte Schmid sich nach Memmingen, einer Hochburg der Reformation, wo der Schweizer Theologe Christoph Schappeler mit großem Zuspruch

predigte, und fand mit Sebastian Lotzer einen schreibkundigen Handwerker (Kürschner) und Laienprediger, der als Feldschreiber dem Baltringer Haufen diente und als ein Autor der Zwölf Artikel gilt.

11. Artikel

„Zum Elften: Wir wollen den Brauch, genannt Todfall, ganz und gar abgeschafft haben. Denn wir wollen nicht mehr dulden noch gestatten, dass man Witwen und Waisen das Ihre so schändlich nehmen und sie dessen berauben darf. Das ist gegen Gott und jede Ehre. Es ist aber an vielen Orten in mancherlei Art und Weise geschehen, und zwar von denen, die sie beschützen und beschirmen sollten. Sie haben uns geschunden und ausgebeutet. Und hätten sie nur Fug und Recht gehabt, so hätten sie uns alles ganz genommen. Das will Gott nicht mehr dulden. Sondern dieser Brauch soll ganz wegfallen. Kein Mensch soll in Zukunft verpflichtet sein, im Todfall etwas zu geben, weder wenig noch viel.“

Glückliche Fügungen bis hin zur Fasnet, die die Bauern zu Versammlungen, zum Informationsaustausch und zur Rekrutierung nutzten, beförderten den Protest, doch schließlich unterlag die Kraft der Worte der Macht des Schwertes. Das Elend der Hinterbliebenen der ungezählten Toten, das Elend der unzähligen grausam Verstümmelten und ihren Angehörigen, die Not der Vertriebenen, die Vernichtung ganzer Dörfer und Städte – das Trauma bedarf auch 500 Jahre später der Erinnerung. Es begann am Heiligen Abend in dem kleinen oberschwäbischen Dorf Baltringen in einem Wirtshaus.

Autor: Roland Reck

Schwer erträglich

Vor dem Besuch der Großen Landesausstellung „UFFRUR!“ im Kloster Schussenried von April bis Oktober 2025 bleibt noch genug Zeit nach Weihnachten, sich einzulesen.

Christian Pantle (54), Diplom-Physiker, promovierter Humanbiologe und Chefredakteur des Monatsmagazins G/Geschichte, legt nach seinem Bestseller über den Dreißigjährigen Krieg nun ein Buch über den Bauernkrieg vor. Insbesondere beschreibt er zwei Protagonisten aus dem Süden Deutschlands. Auf Seiten des Adels Georg Truchsess von Waldburg, geboren 1488 in Waldsee, der wichtigste Feldherr im Bauernkrieg. Der „Bauernjörg“ genannte war berüchtigt für seine Brutalität. Auf Seiten der Aufständischen hebt Pantle Matern Feuerbacher hervor, Bauer und Wirt aus Bottwar. Der Wissenschaftsjournalist beschränkt sich auf die Jahre 1524/25 und fasst die komplizierten Stationen des Konflikts geschickt zusammen. Nicht nur in Oberschwaben und im Allgäu, auch in Württemberg und Baden. Anschaulich werden die Rebellenheere unserer Region porträtiert: Baltringer, Allgäuer und Bodenseer Haufen. Das Wort Haufen bezeichnet im damaligen Heerwesen eine geschlossene Formation. Die rund zehntausend (!) Bauern des Baltringer Haufens trugen keineswegs nur Sensen und Mistgabeln. Wegen der im Südwesten geltenden Wehrpflicht verfügte jedes Haus über Waffen. Weitere Brennpunkte des Bauernkriegs waren Tirol, Thüringen und das Elsass. Allein vom 16. bis 20. Mai töteten die Truppen des Herzogs Anton von Lothringen 28.000 Aufständische.

Das Buch ist trotz des Detailreichtums und vieler Zahlen sehr gut zu lesen. Wobei die geschilderten Brutalitäten der fast ritualisierten Hinrichtungen mitunter schwer erträglich sind. Etwa wenn Meister Augustin, Henker im Dienst von „Bluthund“ Markgraf Kasmir von Brandenburg-Kulmbach, wie Georg Truchsess ebenfalls Feldherr des Schwäbischen Bundes, nach einem der vielen Straf-Feldzüge abrechnet: Er hat 80 Männer enthauptet, 69 weiteren die Augen ausgestochen und die Finger abgeschlagen. Macht 118 ½ Gulden.

Pantle berichtet ausführlich über den zunächst friedlichen Aufstand der Bauern, teilweise noch Leibeigene. Im März 1525 fassten sie, unterstützt von der Bürgerschaft, in Memmingen ihre Forderungen in den berühmten „Zwölf Artikeln“ zusammen. Das Manifest, heute oft als Ursprung der Menschenrechte gefeiert, verbreitete sich rasend schnell in Süd- und Mitteldeutschland. Die Aufständischen verloren zwar die entscheidenden Schlachten, formten aber eine erstaunlich weitsichtige Bewegung.

Der Autor lässt immer wieder Bauernkriegs-Historiker zu Wort kommen. Orts- und Personenregister erleichtern die Orientierung. „Der Bauernkrieg. Deutschlands großer Volksaufstand“ erschien im Propyläen Verlag für 22 €. (ar)

INFO:

Die Ausstellung „Köpfe im Bauernkrieg 1525“ ist im Laupheimer Rathausfoyer noch bis 12. Januar zu sehen und wird dann vom 8. Februar bis 7. März 2025 im Rathaus Biberach gezeigt. Am 15. März wird auf dem Baltringer Dorfplatz die Bronzeskulptur „Freiheyt!“, gestaltet vom Bildhauer Gerold Jäggle, enthüllt.

NEUESTE BLIX-BEITRÄGE

BLIX Editorial Mai 2025

Gibt es ein Leben nach dem Dorf?

Wann bin ich alt?

„Ein dauerhafter Stachel“

Grenzen des Biosphärengebietes

Bis ans Ende

Der Bauernjörg, „die Blutsau“

Ganztagsschule für Grundschüler?

Zufriedenheit – ein zauberhafter Zustand

„Ich will wirken in dieser Zeit“

Hochsensibel oder überempfindlich?

Neu im Kino: Black Bag

Filmpreview: Karate Kid – Legends

Neu auf DVD & Blu Ray: Heretic

Making Of: “Dune 3” (2026)

BLIX-RUBRIKEN

BLIX-NEWSLETTER

BLIX-ARCHIV

VERANSTALTUNGEN